O director Oliver Stone viaja por seis países da América do Sul e ainda Cuba, numa tentativa de compreender o fenómeno que os levou a ter governos de esquerda na primeira década do século XXI. Através de conversas com Hugo Chávez (Venezuela), Cristina Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolívia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguai), Rafael Correa (Equador) e Raul Castro (Cuba), é analisado o modo como a comunicação social acompanha cada governo e a sua relação com os Estados Unidos e órgãos mundiais como o FMI.

sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

quarta-feira, 28 de novembro de 2012

sexta-feira, 16 de novembro de 2012

sexta-feira, 9 de novembro de 2012

terça-feira, 6 de novembro de 2012

terça-feira, 30 de outubro de 2012

A revolução urbana que virá

O movimento occupy

pode marcar o início de uma nova era de levantamentos urbanos. David Harvey

explica porquê.

Desde Paris

em 1871, Praga em 1968, até ao Cairo em 2011, e eventualmente as ruas de Nova

Iorque, as cidades sempre foram um viveiro de movimentos radicais. Os

protestos urbanos foram, ao longo de décadas, motivados pelo desemprego,

escassez de alimentos, privatizações e corrupção. Mas terão sido também

causados pela geografia das próprias cidades?

O seu novo

livro Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, disseca

os efeitos da política financeira do mercado livre sobre a vida urbana, a

dívida incapacitante dos norte-americanos de

médios e baixos rendimento e como o desenvolvimento descontrolado destruiu o

espaço comum dos habitantes da cidade.

Começando com

a questão: “Como é que se organiza uma cidade inteira?”, Harvey analisa a forma

como a atual crise de crédito teve a sua raiz no desenvolvimento urbano e

como este tornou virtualmente impossivel qualquer tipo de planeamento urbano

nas cidades norte-americanas, nos últimos 20 anos. Harvey está na vanguarda do

movimento pelo “direito à cidade,” a ideia de que os cidadãos devem ter uma

palavra a dizer na forma como as suas

cidades são desenvolvidas e organizadas. Inspirando-se na Comuna de Paris de

1871, quando a totalidade da cidade de Paris derrubou a aristocra- cia para

tomar o poder, Harvey descreve onde as cidades organizaram, poderiam ou

deveriam organizar-se de forma mais sã e inclusiva.

Nesta

entrevista, Harvey fala sobre o Movimento “Occupy Wall Street” (OWS), a

destrutividade do desenvolvimento de Bloomberg na cidade de Nova Oorque, e

sobre como tornar a cidade em algo mais próximo dos nossos desejos.

Você descreve o

“direito à cidade” como um slogan vazio. Mas o que é que significa?

Todos podem

reivindicar o direito à cidade. Bloomberg tem direito à cidade. Mas as diversas

fações existentes na cidade possuem diferentes capacidades de exercer esse

direito. Então, quando eu falo sobre o direito de transformar a cidade de

acordo com os nossos desejos, o que vimos em Nova Iorque, nos últimos 20-30

anos, tem sido de acordo com os desejos dos ricos. Nos anos 71 90, os irmãos

Rockefeller, por exemplo, eram dos mais poderosos. Agora temos pessoas como

Bloomberg, que essencialmente fazem a cidade da forma mais conveniente para

eles e para os seus negócios. Mas a maioria da população não tem qualquer

influência sobre este processo. Existem cerca de um milhão de pessoas nesta

cidade que tentam sobreviver com 10 mil dólares por ano. Que influência têm

sobre o tipo de cidade que está a ser contruído? Nenhuma.

A minha

preocupação em relação ao direito à cidade não é a de dizer que existe uma

forma ética de fazer as coisas, mas a de que existe algo que é objeto de dispu-

ta. Que direito? Para fazer que tipo de cidade? A minha preocupação é que esse

milhão de pessoas que vive com 10 mil dólares por ano deveria ter tanta

influência quanto o 1% mais rico. Eu chamo-lhe um “significante vazio” poque se

trata sobretudo de saber quem o reivindica e afirma. “É o meu direito que

interessa, e não o seu direito”. Envolverá sempre conflito.

Desde os anos 1980,

verificou-se uma onda mundial de privatizações de instituições públicas (escolas, transporte

ferroviário, água). Tal tem causado agitação nas pessoas de baixos rendimentos

que vivem nas cidades?

De certa

forma essa é uma das perguntas que tento colocar no livro. Por que é que não

fizemos nada em relação a isso? Por que é que não tivemos o nosso Maio de 68?

Por que é que não houve mais tumultos, dado o enorme aumento das desigualdades

na maioria das cidades norte-americanas e no resto do mundo? Começamos agora a

assistir a algum tipo de resposta com o OWS e movimentos noutras partes do

mundo. No Chile, os estudantes ocuparam as universidades, à semelhança do que

se passou nos anos 1960 contra as desigualdades que existiam na altura.

Eu não sei

bem porque não houve mais tumultos. Eu acho que tem a ver com o tremendo poder

que o dinheiro tem para comandar o aparato policial. Creio que vivemos

atualmente numa situação muito perigosa, porque qualquer forma de agitação é

suscetível de ser tratada como uma forma de terrorismo, dado o aparato de

segurança pós-11 de setembro. Temos visto em lugares como a Praça Tahrir e

noutros levantamentos urbanos, com ecos no Wisconsin no ano passado, que

existem sinais de resistência que começam a surgir. Há aqui um paralelo com o

que aconteceu nos idos de 1930. Aquando do crash da bolsa, em 1929, só

surgiram grandes protestos a partir de 1933, quando começou a emergir um

movimento de massas. Podemos estar a chegar a essa fase neste momento, pois a

depressão, a recessão, o que você quiser chamá-la, não acabou, existe ainda

desemprego massivo, as pessoas continuam a perder as suas casas e começam a

perceber que esta situação não é temporária. Esta é uma condição permanente.

Então eu acho que existe neste momento mais propensão para o aparecimento de

agitação de massas. Não é como em 1987, quando houve um crash, mas do

qual saimos num par de anos. Não é o que está a acontecer neste país.

Existe uma

diferença grande entre uma explosão espontânea de raiva, que não tem um

objetivo político, e uma resposta mais deliberada como a que vimos com o OWS.

Esta pretendia transmitir uma mensagem, colocar o tema da desigualdade social

na agenda política, e acho que foram muito bem sucedidos. Pelo menos, o Partido

Democrata fala sobre isso quando não o fazia há um ano atrás. Não era sequer

mencionado. Mas agora eles falam sobre o assunto, que começou a infiltrar-se na

campanha Obama, que de alguma forma captou essa retórica.

Porque é que a Comuna

de Paris de 1871 é importante para os movimentos de hoje?

Por duas

razões: A primeira é que é uma das grandes revoltas da história. É por isso

objeto de discussão e estudo por direito próprio. Outra razão é porque faz

parte do panteão do pensamento de esquerda. É interessante o facto de Marx,

Engels, Lenine e Trotsky, terem todos olhado para a Comuna de Paris como um

exemplo que necessitava ser aprendido, e até certo ponto seguido, como foi em

Petrogrado em 1905 e, mais tarde, durante a própria Revolução Russa. Por isso

constitui uma base de aprendizagem mas também de questionamento.

Como é que a

urbanização do mercado livre destruiu a cidade enquanto “comum”, em termos

sociais, políticos e de vivência quotidiana?

Sem romantizar

o que era cidade da década de 1920 e 1930, esta constitua uma concentração

relativamente compacta de população urbana governada por uma máquina política –

um poder político efetivo e concentrado. Ao longo do tempo, verificou-se uma

dispersão via suburbanização, originando uma cidade espalhada. Dispersou-se o

que é chamado de “gueto”, cada vez mais, de modo a que as comunidades de baixos

rendimentos não possuíssem níveis suficientes de concentração para a sua

auto-organização. Houve momentos em que foi possível estas reunirem-se, como é

o caso Rodney King em Los Angeles. Penso que a dispersão da cidade, a criação

dos subúrbios e de condomínios fechados, fragmenta a possibilidade de uma vida

política coerente e a ideia de um projeto político comunal. Conduz a muita

política “não no meu quintal”. As pessoas não querem viver perto de pessoas que

parecem diferentes, não querem migrantes nas redondezas – por isso as

sociabilidades mudaram. Eu acho que a subjetividade política que tem sido

criada nos subúrbios, nos condomínios fechados, é uma subjetividade fragmentada

em que ninguém vai ser capaz de abarcar a totalidade da cidade, a totalidade do

processo urbano como algo com que eles se deveriam preocupar.

Estão apenas

preocupados com o seu pedaço dela. O projeto político atual deveria ser o da

reconstrução do corpo político da cidade sobre as ruínas do processo de

capitalização.

Um termo que continua

a aparecer nas histórias do OWS é o de “precariado” (trabalhadores autónomos ou

não sindicalizados). Porque é que eles são importantes para os movimentos

radicais?

Eu não sou

muito apreciador do termo “precariado”. Em muitos casos, as pessoas que

produzem e reproduzem a vida urbana olham para a sua condição como de

insegurança, dado muito desse trabalho ser temporário, e são, em muitos

aspetos, diferentes dos trabalhadores fabris. A esquerda, historicamente,

sempre considerou os sindicatos e os operários como a base que protagonizaria

mudanças políticas. A esquerda nunca pensou nas pessoas que produzem e reproduzem

a vida urbana como sendo um fenómeno relevante. Aqui é que eu acho que o

exemplo da Comuna de Paris entra, pois se se olhar realmente para quem fez a

Comuna de Paris constata-se que não foram os operários fabris. Foram artesãos,

e a maioria da força de trabalho em Paris nessa época era precária.

O que se

verifica agora, com o desaparecimento de muitas fábricas é que não existe uma

classe trabalhadora industrial com a mesma dimensão e importância que existia

na década de 1960 e 70. Então a questão que se coloca é: o que constitui

atualmente a base política da esquerda? E o meu argumento é que essa base são

todas as pessoas que produzem e reproduzem a vida urbana. A maioria dessas são

precárias, muitas vezes em movimento constante, não são facilmente organizáveis,

difíceis de sindicalizar, são uma população itinerante, mas mesmo assim possuem

um enorme potencial de poder político.

O exemplo que

eu uso sempre é o do

movimento pelos direitos dos imigrantes de 2006. Uma boa parte da população

imigrante recusou-se a trabalhar por um dia, e Los Angeles e Chicago tiveram

que fechar, mostrando que eles possuiam um enorme poder. Deveríamos pensar

sobre este grupo da população. Isto não exclui o trabalho organizado, mas a

sindicalização no setor privado (em oposição ao setor público) não ultrapassa

9% da população. A realidade do trabalho precário é enorme. E se conseguirmos

encontrar uma maneira de organizá-los e se eles conseguirem encontrar novos

meios de expressão política, considero que poderão constituir uma influência

enorme sobre a forma como a vida urbana é vivida e estruturada numa cidade como

Nova Iorque, Chicago, Los Angeles ou qualquer outra.

Você afirma que “a

revolução dos nossos tempos terá que ser urbana.” Porque é que a esquerda é tão

resistente a essa ideia?

Acho que isso

é parte da disputa sobre como interpretar a Comuna de Paris. Algumas pessoas

afirmam que foi um movimento social urbano e como tal não constituiu um

movimento de classe. Tal pode ser rastreado à visão marxista/es- querdista de

que apenas os operários fabris poderiam criar um movimento revolucionário. Bom,

se não existirem fábricas suficientes ao nosso redor não poderá haver uma

revolução. Isso é ridículo.

Eu argumento

que devemos olhar para o urbano como um fenómeno de classe. Afinal, é o capital

financeiro que é o produtor atual da cidade, ao construir os condomínios e os

escritórios. Se quisermos resistir ao que estão a fazer, então temos que travar

uma luta

de classes, de facto, contra o seu poder. Estou muito preocupado com a questão:

como podemos organizar uma cidade inteira? A cidade é onde o futuro político da

esquerda se encontra.

Como é que os espaços

públicos podem ser transformados em lugares mais acessíveis?

Eu olho para

isso de forma simples – existe muito espaço público na cidade de Nova Iorque,

mas muito pouco onde se possa desenvolver atividades em comum. A democracia

ateniense teve a ágora. Onde é que podemos ir em Nova Iorque, onde é que temos

uma ágora para poder realmente falar. Isto é o que as assembleias procuraram

fazer, o que as pessoas do Parque Zuccotti estão a tentar fazer. Eles

construiram um espaço onde pode existir diálogo político. Por isso,

necessitamos de tomar o espaço público, onde, ao que parece, o público não é

permitido, e transformá-lo num espaço político comum, onde decisões reais sejam

tomadas, onde possamos decidir se é uma boa ideia ser construído um novo

edifício, um sem número de condomínios.

No outro dia,

passei por alguns parques, Union Square por exemplo, onde era possível realizar

eventos, mas muitos destes foram transformados em canteiros de flores. Então,

as túlipas possuem um espaço “comum”, mas nós não. Os espaços públicos são

atualmente totalmente controlados pelo poder político, de forma que estes deixaram

de ser comuns.

As políticas de

Bloomberg foram descritas como “construir como Moses com Jane Jacobs em mente”.

Como é que ele consegue reconciliar estas duas visões?

Significa que

se está a construir num estilo alto-modernista e de forma bastante implacável.

A administração Bloomberg lançou mais megaprojetos que Moses nos 1960, mas

tentou fazê-lo de forma a que apareça publicamente em defesa das comunidades

com uma estética semelhante a Jane Jacobs. Tal mascara as reais intenções

destes grandes projetos, com uma certa coloração ambientalista tam- bém.

Bloomberg é genuinamente, até certo ponto, um ambientalista. Ele fica muito

feliz se for possível construir um edíficio “verde”. Vimo-lo a reorganizar as

ruas em espaços “cicláveis” – desde que, é claro, elas não se tornem em lugares

de protestos massivos de ciclistas. Nesse caso, ele ficaria bastante infeliz.

Considera que existe

um movimento de resistência crescente a estas políticas urbanas de mercado

livre?

O que é

surpreendente é que se fizesse um mapeamento dos protestos à escala mundial,

dirigidos aos aspetos negativos do capitalismo, constatar-se-ia uma enorme

massa de protestos. O problema é que muitos deles são fragmentados. Por

exemplo, hoje fala-se dos protestos em torno dos empréstimos bancários a

estudantes. Amanhã, poderão existir pessoas a resistir à execução de hipotecas

das suas casas; outros poderão estar a organizar um protesto contra o

encerramento de um hospital, ou sobre o que se passa na educação pública. Neste

momento, a dificuldade é a de encontrar alguma forma de conectar todos estes protestos.

Existem algumas tentativas de criação de alianças, como “The Right to the City

Alliance”, e o “Excluded Workers Congress”, pelo que se começaram a desenvolver formas

de articulação. Mas encontra-se ainda no primeiro estágio de desenvolvimento.

Se for

possível agregar todos, encontrar-se-á uma enorme masssa de pessoas

interessadas em mudar o sistema, da raiz até aos ramos, pois este não satisfaz

as reais necessidades e desejos de ninguém.

O Movimento OWS

parece mesclar alguns dos assuntos que mencionou, mas ainda carece de uma mensagem

coerente. Porque é que a esquerda foi sempre resistente à ideia de liderança,

de hierarquia?

Considero que

a esquerda sempre teve um problema, um fetichismo da organização, uma crença de

que determinado tipo de organização é suficiente para um projeto particular.

Tal verificou-se no projeto comunista, onde seguiram um modelo

centralista-democrático, sem nunca se desviarem dele. E esse modelo possuía

algumas forças e certas fraquezas. Atualmente assistimos, por parte de muitos

elementos na esquerda, à resistência a qualquer forma de hierarquia. Eles

insistem que tudo deve ser horizontal e abertamente democrático. Na verdade não

o é, na prática.

Com efeito o

movimento Occupy Wall Street operou como um movimento de vanguarda [um partido

político na frente do movimento]. Eles negá-lo-ão, mas foram-no de facto. Eles

falaram em nome dos 99% mas não eram os 99%. Eles falaram para os 99%. É

necessário existir muito mais flexibilidade por parte da esquerda na construção

de diferentes tipos de estruturas organizacionais. Fiquei muito impressionado

com o modelo

El Alto na Bolívia, que era um misto de estruturas horizontais e hierárquicas

que se uniram para criar um organização política muito poderosa. Eu acho que

quanto mais cedo nos afastarmos de certos métodos de discussão, melhor.

As regras de

discussão que estão correntemente em voga são muito boas para pequenos grupos, onde

é possível realizar assembleias. Mas se se quiser criar uma assembleia que

inclua a totalidade da população de Nova Iorque, não é possível. É preciso

então pensar de que forma se poderiam realizar assembleias regionais, ou uma

mega-assembleia. De facto, o OWS possui um comité de coordenação. Eles são, no

entanto, muito reticentes em assumir realmente a liderança e a construção da

organização.

Considero que

os movimentos bem sucedidos sempre foram um misto de horizontalidade e de

hierarquia. Um dos mais impressionantes com que me deparei foi o movimento

estudantil chileno, onde uma das líderes era uma jovem mulher comunista [Camila

Vallejo], que era o mais aberta possível a tomar decisões “horizontais”, ao invés de

ser um comité central a decidir tudo. Mas ao mesmo tempo, quando a liderança é

necessária, esta deve ter exercida. Se começarmos a pensar nestes termos,

teremos, na esquerda, um sistema mais flexível de organização. Existem grupos

dentro do OWS que estão a convencer pessoas a aderir ao Partido Democrata de

forma a que este apoie a reivindicações do movimento, e caso não se verifique,

a lançar candidaturas contra este. Existe uma ala a fazer este tipo de coisas,

mas não são de todo a maioria.

No fim do seu livro,

não fornece muitas respostas, mas deseja abrir um diálogo sobre como sair deste

momento de multiplicação das crises do capitalismo e de desigualdade económica

generalizada. Acha que tal saída pode surgir do movimento Occupy?

Poderia

possivelmente. Se o movimento sindical se mover em direção a formas mais

geográficas de organização, e não apenas baseadas no local de trabalho, então

as alianças entre movimentos sociais urbanos e sindicatos poderiam ser muito

mais fortes. O que é interessante é que existe uma longa história de

colaborações deste tipo que foram bem sucedidas. Se o OWS desenvolver um

caminho de maior colaboração com o movimento sindical, então poderá surgir um

sem número de ações políticas possíveis. O meu livro é uma base para explorar

todas essas possibilidades, sem descartar nenhuma, pois não sabemos como será a

forma mais bem sucedida de organização. Mas existe, neste momento, um enorme

espaço para o ativismo político.

---------------------------

*David Harvey,

geógrafo e teórico social, professor de antropologia no Graduate Center da City

University de Nova Iorque, e um dos 20 académicos das humanidades mais citado

de todos os tempos, dedicou a sua carreira a

explorar a forma como as cidades se organizam, o que elas fazem, quais as suas

principais realizações.

Entrevista de Max

Rivlin-Nadier. Tradução Hugo Dias

Fonte: Revista Vírus, site português de Portugal.

http://zelmar.blogspot.pt/2012/08/a-revolucao-urbana-que-vira.html

sexta-feira, 26 de outubro de 2012

The Simpsons by Banksy

How did “The Simpsons” manage to track down Banksy, the pseudonymous British artist, and get him to create the powerful opening-credit sequence

from Sunday’s episode, which seems to reveal the torturous sweatshop

responsible for the show’s creation? And how, after all that mockery,

have the producers behind that Fox animated series been able to retain

their jobs? Al Jean, an executive producer and the longtime show runner

of “The Simpsons,” pulled back another layer of the curtain and

explained the stunt to ArtsBeat on Monday afternoon.

Q.

How did you find Banksy to do this, and now that it’s done, how much trouble are you in?

A.

Well, I haven’t been fired yet, so that’s a good sign. I saw the film Banksy directed, “Exit Through the Gift Shop,”

and I thought, oh, we should see if he would do a main title for the

show, a couch gag. So I asked Bonnie Pietila, our casting director, if

she could locate him, because she had previously located people like

Thomas Pynchon. And she did it through the producers of that film. We

didn’t have any agenda. We said, “We’d like to see if you would do a

couch gag.” So he sent back boards for pretty much what you saw.

Q.

Were you concerned that what he sent you could get the show into hot water?

A.

I’d

be lying if I said I didn’t think about it for a little bit. Certainly,

Fox has been very gracious about us biting the hand that feeds us, but I

showed it to Matt Groening,

and he said, no, we should go for it and try to do it pretty much as

close as we can to his original intention. So we did. Like we always do,

every show is submitted to broadcast standards, and they had a couple

of [changes] which I agreed with, for taste. But 95 percent of it is

just the way he wanted.

Q.

Can you say what got cut out?

A.

I’ll

just say, it was even a little sadder. But I would have to say almost

all of it stayed in. We were thrilled. It was funny, I watched “Mad Men” last night

and I wondered if this was my Don Draper letter to The New York Times. I

knew just how he felt. But it was great to have a secret.

Q.

One of the things Banksy is known for is disguising his identity. How can you be sure that you were dealing with the real him?

A.

The

original boards that we got from him were in his style and were

certainly by an extremely proficient artist. We were dealing with the

person that represented him making the movie. I haven’t met him, I don’t

even know what he looks like, except what the Internet suggests. And

he’s taken credit for it now so I’m pretty sure it’s him. We went

through the people that made the movie so I assume they would know how

to get to the real him.

Q.

Even

compared to how “The Simpsons” has mocked Fox in the past, this seemed

to push things to a different level. Are you sure there’s no one higher

up than you on the corporate ladder who’s displeased with this?

A.

I think that we should always be able to say the holes in our DVDs are poked by unhappy unicorns.

Q.

Has

Banksy’s criticism made you reconsider any of the ways you do things at

“The Simpsons” in terms of producing the show or its merchandise?

A.

I

have to say, it’s very fanciful, far-fetched. None of the things he

depicts are true. That statement should be self-evident, but I will

emphatically state it.

Q.

A lot of the show’s animation is produced in South Korea, but not under those conditions.

A.

No, absolutely not.

Q.

And even that closing shot of the 20th Century Fox logo surrounded in barbed wire?

A.

Approved

by them. Obviously, the animation to do this was pricey. I couldn’t

have just snuck it by Fox. I’ll just say it’s a place where edgy comedy

can really thrive, as long as it’s funny, which I think this was. None

of it’s personal. This is what made “The Simpsons” what it is.

‘The Simpsons’ Explains Its Button-Pushing Banksy Opening

domingo, 14 de outubro de 2012

Ranking das Escolas 2012

Open publication - Free publishing - More ensino

No ranking do ensino secundário, a comparação é feita com os Concelhos do Distrito de Aveiro.

No ranking do ensino básico, a comparação é feita com os Concelhos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

No ranking do ensino secundário, a comparação é feita com os Concelhos do Distrito de Aveiro.

No ranking do ensino básico, a comparação é feita com os Concelhos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

segunda-feira, 24 de setembro de 2012

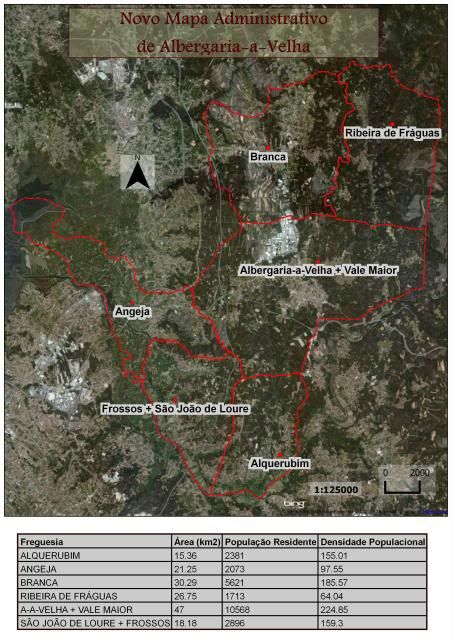

Reforma Administrativa do Poder Local

A “reforma” administrativa do poder local surge

na agenda política como imposição consagrada no Memorando de Entendimento com a

Troika. Esta imposição constitui uma ingerência intolerável no modelo de

administração e de ordenamento do território nacional, com propósitos meramente

economicistas, sem sustentação científica, conhecimento das diversas realidades

locais e alheia às necessidades e anseios dos cidadãos. Estes factores

motivaram um sentimento de rejeição transversal aos meios políticos,

académicos, autárquicos e da sociedade civil.

As

freguesias (e os municípios) são, numa grande área do país, os principais e até

mesmo os únicos dinamizadores sociais e culturais locais, além de prestarem

serviços essenciais à população, designadamente, nos transportes escolares, no

apoio a desempregados, dinamização de cantinas sociais, serviço de postos de

correios, de ambulâncias, de emissão de declarações electrónicas de IRS, junto

de grupos com características de maior ruralidade e afastadas da sede de

Concelho, a juntar às competências próprias legais das Freguesias. Além disso,

com o recente surto de encerramento de escolas, esquadras, urgências e demais

organismos do estado, as freguesias constituem a última face do poder estatal no

Portugal profundo. Se nos centros urbanos a agregação de freguesias faz todo o

sentido, pela evolução do tecido e continuum urbano, que tornam a divisão

territorial obsoleta, nos espaços rurais esta constitui uma machadada no

desenvolvimento e coesão social de cada lugar.

Esta “reforma”, que não passa de uma redução a

régua e esquadro do total de freguesias, surge descontextualizada de todos os

instrumentos de gestão territorial em vigor, inclusivamente dos planos directores

municipais, actualmente em fase de revisão, comprometendo a sua eficácia.

Simultaneamente, ocorre paralelamente ao processo de descentralização

desencadeado com a criação das comunidades intermunicipais, quando deveria ser

uma consequência deste. Ou seja, a reforma processa-se hierarquicamente no

sentido inverso ao desejável, pois deveria partir dos níveis mais elevados, de

administração central, regional, municipal e por último, sub-municipal.

Segundo uma nota

informativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a “reorganização

administrativa territorial autárquica insere-se no âmbito da política

reformista que o XIX Governo Constitucional pretende desenvolver em sede de

poder local e do objetivo de garantir a consolidação orçamental e a

sustentabilidade das contas públicas decorrente do Programa de Assistência

Económica e Financeira (PAEF) assumido por Portugal com a Comissão Europeia,

Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu”. O grande desígnio economicista da

“reforma” cai por terra quando nos deparamos com o peso das freguesias no

orçamento de estado (<0,1%), principalmente quando comparado com a dívida

acumulada de certas autarquias e do sector empresarial do estado. O valor poupado

será até bastante inferior, se considerarmos que apenas um terço das freguesias

serão extintas e destas, as menores, logo, as que recebem menos recursos

financeiros. Facilmente chegamos a um valor inferior a 0,03% do orçamento de

estado. Ou seja, menos de um euro per capita anual. A cegueira contabilística omite

até o facto de algumas freguesias rurais serem sustentáveis sem qualquer

transferência financeira do orçamento de estado, graças a receitas próprias, em

particular as resultantes de rendas provenientes da energia eólica. A

incoerência é ainda maior quando analisamos o vencimento dos órgãos eleitos,

que serão superiores com a agregação de freguesias e consequente necessidade de

trabalho a tempo inteiro; e o prometido reforço em 15% das transferência

financeiras para as freguesias agregadas.

Os critérios subjacentes à futura divisão

administrativa são em si um insulto ao ordenamento territorial e à correcta

gestão do território, dos recursos e da sustentabilidade e coesão social. O governo

aceita e lança as bases da reforma assente em critérios quantitativos,

acríticos, sem atender às particularidades de cada caso. Impensável aplicar os

mesmos critérios a freguesias de regiões tão díspares como o Minho e o

Alentejo, ou uma região metropolitana e Trás-os-Montes. Os critérios

demográficos e geográficos (?) são claramente insuficientes para analisar a

especificidade de cada caso, principalmente quando assentes em critérios tão

vagos como a densidade populacional (que coloca, por exemplo, Albergaria-a-Velha

no mesmo nível que Coimbra) e a distância à sede de Concelho (distância

absoluta (!), fazendo tábua-rasa do conceito de distância-relativa ou

distância-custo). Os factores tidos em conta são incompreensivelmente estáticos e estanques, não enfatizando, por exemplo, questões como os movimentos pendulares ou sazonais, a estrutura da população ou a composição do tecido económico.

Esta "reforma" constitui também mais uma oportunidade perdida para a negociação definitiva dos limites concelhios, acabando com a loucura proporcionada pela CAOP e pela constante alteração dos limites administrativos.

A Proposta de Lei 44/XII atinge níveis de

descaramento quando afirma que a reforma pretende a “preservação da identidade

cultural e histórica, incluindo a manutenção dos símbolos das anteriores

freguesias”, que as alterações “reforçarão a prestação do serviço público,

aumentarão a eficiência e reduzirão custos” e irão “reforçar a descentralização

e a proximidade com os cidadãos”. Qual a

sustentação científica para estas afirmações? Não se sabe.

A "reforma" é encarada como um fim em si mesmo, em vez de ser um meio para o desenvolvimento territorial homogéneo, ou seja, não preconiza um modelo de

ordenamento territorial sustentável e equilibrado, não garante ganhos de eficiência

e redução de custos, não traz nada de novo quanto a competências e recursos do

poder local e acima de tudo, não respeita a vontade dos cidadãos.

terça-feira, 4 de setembro de 2012

A cidade subvertida

Os excertos que se seguem do filme “Nuovo Cinema Paradiso”, de Giuseppe Tornatore, realizado em 1988, retratam a imagem da praça central da vila de Palazzo Adriano, na Sicília. O filme relata a amizade entre Totó e Alfredo, e a relação afectiva que estes construíram entre si e com um antigo cinema.

Começando na alvorada do século XX, quando o automóvel era apenas um objecto de ostentação de riqueza, podemos observar as diferenças que ocorrem naquele espaço, até à década de 80. O que era um espaço público amplo, higienista, de convívio e vizinhança, aos poucos transforma-se num reduto ocupado pelo automóvel e o próprio cinema é demolido, no final do filme, para dar lugar a um parque de estacionamento.

Esta usurpação, consentida pela Polis, configura uma total subversão do sentido de cidade, enquanto local de partilha e de encontro, de trocas e de diálogo. A rua ou a praça deixam de ser um lugar de fruição pública, de cidadania, para serem um local de passagem, de depósito de veículos, ou seja, um não-lugar.

A invasão das cidades pelo automóvel acentuou-se definitivamente após a II Guerra Mundial e nem as crises petrolíferas puseram um travão a esta praga. Pelo contrário: o aumento do número médio de veículos por família, por comodismo e/ou necessidade; o défice ou deficiente ordenamento urbano, que afasta a função residencial do centro das cidades; a proliferação de vias rápidas e circulares, cada vez mais largas e cada vez mais ineficientes, poluídas, caóticas e castradoras do tempo livre; e a ineficiência do transporte público, em resultado do mau ordenamento (em Portugal, acentuado por uma visão provinciana do transporte público como um modo de transporte das classes mais pobres) e do desinvestimento dos últimos anos (enquanto que o automóvel é subsidiado), conduziram a cidade contemporânea a uma total dependência do automóvel.

Os resultados nocivos deste modelo de desenvolvimento urbano são evidentes na saúde urbana, na diminuição da qualidade ambiental, na diminuição (ironicamente) da acessibilidade, no aumento da insegurança e da solidão, e na diminuição quantitativa e qualitativa do espaço público.

A resposta das instituições, ao invés de assentar num novo modelo de desenvolvimento e ordenamento, onde se procurasse harmonizar a mobilidade rodoviária com a pedonal, reduzindo a necessidade de deslocações, limita-se a criar pequenos espaços livres do automóvel, como se uma reserva protegida se tratasse. Tal como acontece com as reservas ambientais, que não são mais que ilhas cristalizadas no meio do caos ecológico, também as ruas pedonais, as ciclovias ou os passeios ribeirinhos, não são mais que um último reduto, criado artificialmente e explorado comercialmente, do peão e da fruição do espaço público.

Por último, mais um exemplo da subversão do sentido de cidade, dado Donald Appleyard através do livro Livable Streets e retirado do blogue Menos Um Carro.

quinta-feira, 30 de agosto de 2012

quarta-feira, 22 de agosto de 2012

Broken Windows – Perceção da segurança pública

"Considere-se um edifício com algumas janelas

quebradas. Se as janelas não são reparadas, a tendência é para que vândalos

partam mais janelas. Eventualmente, poderão entrar no edifício e se este

estiver desocupado, tornam-se "ocupas" ou incendeiam o edifício. Ou

considere-se um passeio. Algum lixo acumula-se. Depois, mais lixo. Num dado

momento, as pessoas começam a deixar sacos de lixo" - “Fixing Broken

Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities”, de George

L. Kelling e Catherine Coles, é um livro de criminologia e sociologia urbana,

publicado em 1996, sobre criminalidade e estratégias para a controlar ou

eliminar dos ambientes urbanos.

A teoria das “janelas quebradas”

assenta em duas premissas fundamentais: a sua aplicação resulta numa diminuição

do crime de pequena escala e do comportamento antissocial; e o crime de grande

escala é, consequentemente, prevenido. Uma

estratégia bem sucedida para prevenir o vandalismo, segundo os autores do

estudo, passa por corrigir rapidamente os pequenos problemas que surgem no

espaço público, como, por exemplo, reparar rapidamente as janelas quebradas ou

as paredes grafitadas dos edifícios abandonados e dos equipamentos públicos

degradados, limpar os passeios todos os dias e manter uma iluminação pública

eficiente. Estes pequenos gestos conduzem, tendencialmente, a uma diminuição

dos atos de vandalismo.

O ambiente

urbano pode ser um elemento condicionador da segurança pública e da criminalidade,

em parte pela sua relação com as normas sociais e as redes de vizinhança. Num

ambiente urbano com poucas ou nenhumas relações sociais de vizinhança,

as normas sociais e de monitorização são

de difícil perceção. Neste contexto, os indivíduos

procuram sinais dentro do ambiente urbano que lhes transmitam os padrões de comportamento

aceitáveis, sendo que um desses sinais é a aparência geral do

meio envolvente, ou seja, do espaço público, dos edifícios, da rua. Um

ambiente ordenado e limpo envia o sinal de que a área é

monitorizada e que o comportamento criminoso não será tolerado. Por outro lado, um ambiente desordenado, que não tem manutenção (janelas

quebradas, paredes grafitadas, lixo excessivo, iluminação

pública deficitária), transmite a sensação que a área

não é monitorizada e que um comportamento criminoso não será detetado.

Em

2008, a Universidade de Groningen, na Holanda, realizou um estudo sobre o

comportamento dos indivíduos sob condições específicas de ordem e desordem

social. Invariavelmente, concluiu-se que

as condições de desordem incentivam

comportamentos de risco mais graves. Numa

das experiências, por exemplo, foi

colocado um envelope contendo cinco euros numa caixa de correio. Quando a caixa estava

limpa, 13% das pessoas

que passaram, roubaram o dinheiro; quando foi coberta com grafitis, este número

subiu para 27%. Em 2005, pesquisadores da Universidade

de Harvard e da Universidade de Suffolk trabalharam com a polícia local para

identificar 34 "pontos negros" do crime em Lowell, Massachusetts. Em

metade dos pontos, as autoridades limparam o lixo, arranjaram a iluminação

pública, estabeleceram novas normas de construção, de colocação do mobiliário

urbano e expandiram serviços de saúde mental e de ajuda para os desalojados. As

áreas intervencionadas obtiveram uma redução de 20% nas chamadas para a

polícia.

O comportamento delinquente

também leva ao corte das relações de

confiança dentro de uma comunidade. Uma vizinhança

consolidada que cuida das suas casas, do espaço público envolvente e que

desaprova a presença de intrusos indesejados, pode mudar rapidamente e dar

lugar a um espaço inóspito e desagradável. Uma propriedade abandonada, ocupada pela

vegetação espontânea e onde as janelas são partidas, rapidamente atrai outros atos de vandalismo. Estes

tornam-se um foco de insegurança que diminui a qualidade urbana e o valor do

solo no bairro, levando a que, futuramente, outras propriedades sejam

abandonadas. Possivelmente, algumas famílias que

residiam há longos anos na comunidade começarão a sair e para o

seu lugar chegarão novos residentes, sem relações de topofilia com o meio

envolvente.

Esta sequência não conduz

inevitavelmente ao florescimento da criminalidade grave ou a ataques violentos contra estranhos. No entanto, a perceção de muitos moradores em relação à sua

segurança, especialmente o crime violento, altera-se, modificando os

seus hábitos sociais. Vão começar a usar as ruas com menos frequência, sem fruir o

espaço público, sem o utilizar como espaço de lazer e cidadania. Se para alguns moradores esta atomização da vida social tem pouco

significado, porque os seus interesses e relações

sociais estão noutro lugar, distante das suas

habitações, para outras pessoas, em particular os mais

idosos, esta atomização social será bastante nefasta, até mesmo ao nível da

qualidade de vida e da saúde mental, porque as suas vidas e vivências dependem bastante do significado que

atribuem e da relação que mantêm com o ambiente urbano local,

enquanto extensão do lar.

Embora estes estudos não

provem, definitivamente, uma relação causal entre desordem do espaço urbano e criminalidade grave, fornecem um conjunto substancial de evidências sobre

como a qualificação do ambiente urbano pode, eventualmente, ser uma estratégia

importante na prevenção da criminalidade e dos pequenos delitos. Por

último, os efeitos colaterais de um ambiente urbano de qualidade e limpo não se

limitam à segurança pública, mas são

também um fator de valorização da qualidade de vida e do mercado

imobiliário local, que pode conduzir à sua gentrificação, à dinamização do

tecido económico e a uma participação cívica dos seus residentes mais ativa.

João Pedro Bastos

in Correio de Albergaria, nº 6 da III Série, de 7 de Novembro de 2012

Subscrever:

Comentários (Atom)